Jorge Cabero Zumalacárregui es director de Innovación en la Fundación General CSIC (FGCSIC), una entidad sin ánimo de lucro que actúa como puente entre el ecosistema nacional de ciencia y el CSIC y la sociedad. Desde su posición, lidera iniciativas orientadas a facilitar la valorización de tecnologías y del conocimiento científico, y su transferencia al tejido productivo, promoviendo la innovación basada en ciencia. Su enfoque se centra en articular alianzas entre investigadores, empresas y administraciones públicas para transformar invenciones en soluciones reales con impacto social y económico.

La Fundación General CSIC impulsa programas estratégicos, herramientas de conexión como Nexofy, y modelos de valorización como COMTE Innovación o VBB (Venture Business Builder), que permiten acompañar a los investigadores en su camino hacia el mercado. Su labor es especialmente relevante en un contexto donde la inversión en I+D crece, pero la innovación real aún presenta importantes retos estructurales.

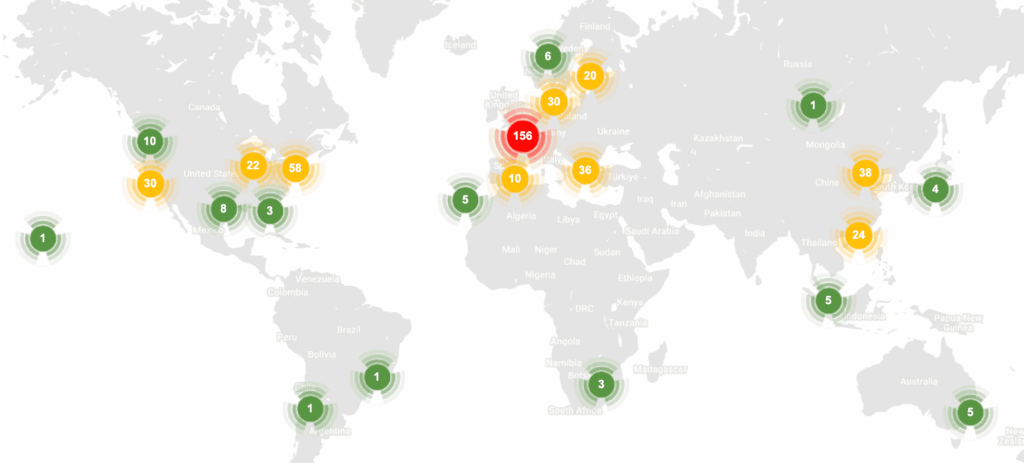

Antes de leer la entrevista, puedes obtener una perspectiva global de la transferencia de tecnología y de las principales spinoffs innovadoras a las que prestar atención este año descargando nuestro informe gratuito «Top Spin-Offs to Watch in 2025».

Desconexión entre inversión en I+D e innovación real

Linknovate: En un momento en que España alcanza cifras récord de inversión en I+D, ¿por qué seguimos teniendo tantas invenciones que no llegan al mercado?

Jorge C.B.: Efectivamente, 2023 fue un año histórico con más de 22.000 millones de euros invertidos en I+D, en gran parte gracias a los fondos europeos. Sin embargo, esa inversión no se ha traducido en una mayor conversión de ciencia en innovación. ¿Por qué? Porque faltan estructuras intermedias robustas como la Fundación General CSIC, que acompañen a las invenciones desde fases tempranas. Además, persiste una desconexión entre el mundo científico y el empresarial: tiempos distintos, lenguajes distintos, prioridades distintas. Y a eso se suma una cultura institucional que todavía ve la transferencia como algo secundario.

Claves para generar impacto desde la ciencia

L.: ¿Qué características debe tener una invención científica o tecnológica para escalar y generar impacto real?

J.C.: Hay tres elementos esenciales. Primero, una base científica sólida. Segundo, una validación temprana del mercado, que permita ajustar la invención a necesidades reales. Y tercero, equipos complementarios, donde ciencia y negocio se integren desde el principio. Pero también hacen falta estructuras que cubran todo el recorrido: desde la protección de la propiedad intelectual hasta la conexión con inversores.

L.: ¿Cómo cambia el papel de los centros de investigación con la irrupción de la inteligencia artificial?

J.C.: La IA acelera la generación de conocimiento, sí, pero también obliga a los centros a orientar parte de su actividad hacia retos y demandas de la sociedad y el mercado. Ya no basta con publicar: hay que facilitar que ese conocimiento llegue a la sociedad en forma de soluciones. Entidades como la FGCSIC tenemos ahí un papel clave como puente entre ciencia y mercado.

Buenas prácticas de conexión ciencia-empresa

L: ¿Qué buenas prácticas destacarías que conecten el mundo académico con el empresarial?

J.C.: El modelo Fraunhofer o Max Planck en Alemania, Oxentia en Oxford, o los TLOs del MIT son referentes. En España, desde FGCSIC apostamos por un acompañamiento profesional al investigador, sin forzarle a convertirse en emprendedor. Protegemos sus derechos y creamos vehículos como COMTE Innovación o VBB para facilitar el salto al mercado. Además, plataformas como Nexofy, o eventos de networking como los que desarrollamos de forma periódica abriendo centros tecnológicos del CSIC a las empresas, permiten conectar necesidades reales del tejido productivo con capacidades científicas.

Me gustaría destacar aquí nuestro programa COMTE innovación, con cinco convocatorias y más de 30 proyectos beneficiarios, que tiene por objeto valorizar los proyectos tecnológicos y el conocimiento del personal investigador del CSIC, a partir de los resultados protegidos de sus proyectos de investigación, que pueden corresponder a cualquier área científico-técnica. Para ello, el programa ofrece una mentorización intensiva, a cargo de expertos mentores en emprendimiento y desarrollo de negocio, y un completo, extenso y personalizado programa de acompañamiento, aceleración, asesoramiento jurídico y búsqueda de financiación tanto pública como privada de los proyectos, para que puedan ir desarrollando su propuesta de valor y la estrategia de negocio idónea, así como los hitos necesarios para incrementar sus niveles de madurez y llegar a la sociedad y/o al mercado.

L: ¿Qué debe cambiar en el sistema educativo para que más investigadores vean la innovación y el emprendimiento como un camino natural?

J.C.: Formación transversal desde etapas tempranas, sin duda. Pero, sobre todo, un cambio cultural. Debemos dejar de presentar la innovación como el “plan B” y empezar a verla como una opción legítima y potente para generar impacto desde la ciencia.

Colaboración eficaz en innovación abierta

L.: ¿Cómo pueden colaborar eficazmente empresas y centros de conocimiento en proyectos de innovación abierta?

J.C.: Con visión compartida, confianza y marcos claros de colaboración. No basta con acuerdos puntuales. Hemos visto que cuando las empresas expresan sus necesidades con claridad y los investigadores reciben ese input con apoyo profesional, se generan proyectos viables.

L.: ¿Qué barreras hay que superar para que la innovación abierta funcione mejor?

J.C.: La desconfianza institucional, marcos legales rígidos y la falta de estructuras de intermediación. La innovación abierta necesita algo más que voluntad: necesita plataformas reales, equipos mixtos y una gestión profesional.

El papel de los distintos actores en el ecosistema innovador

L.: ¿Qué papel deben tener los distintos actores —grandes empresas, startups, fondos, administraciones— en este proceso?

J.C.: Cada uno tiene un rol: las grandes empresas aportan escala; las startups, agilidad; los fondos, escalabilidad; y las administraciones deben crear las condiciones. Desde FGCSIC trabajamos para que estos actores no actúen en paralelo, sino en alianza.

Medidas clave para mejorar la transferencia de conocimiento

L.: Si mañana pudieras poner en marcha cuatro medidas concretas para mejorar la transferencia de conocimiento, ¿cuáles serían?

J.C.: Uno, reducir barreras normativas para que centros públicos participen en empresas. Dos, profesionalizar la valorización con equipos mixtos. Tres, escalar programas como Nexofy. Y por último, cuatro, flexibilizar los modelos de explotación para facilitar la inversión sin comprometer el crecimiento.

L.: ¿Puede España convertirse en un hub global de transferencia de tecnología? ¿Qué le falta?

J.C.: Tiene todos los ingredientes: ciencia excelente, universidades activas, empresas fuertes y administraciones comprometidas. Pero le faltan dos cosas: una estrategia compartida a largo plazo y un entorno regulatorio facilitador. También necesitamos un cambio de narrativa: la innovación no debe ser una excepción, sino el resultado natural de una ciencia bien gestionada. Si logramos eso, nuestro país debería poder posicionarse como un referente internacional.